Mutter Geiß verlässt das Haus, um Futter für ihre Kinder zu sammeln. Kaum aus dem Haus gegangen, versucht ein Wolf die Abwesenheit des Muttertiers auszunutzen, um die Geißlein zu fressen, was ihm vorerst nicht gelingen soll. Erst als er seine Pfoten mit Teig und Mehl bestreichen lässt, fallen die Jungtiere dem listigen Jäger zum Opfer. Nur eins der sieben Geißlein vermag mit einem Sprung in den Uhrkasten dem Angreifer zu entkommen. Betrübt über den Tod ihrer Kinder finden die Mutter den Übeltäter auf einer Wiese schlafend vor, schneidet ihm den Bauch auf, befreit ihre Kinder und füllt denselben mit Steinen. Als nun der Wolf erwacht, versucht er vom Brunnen zu trinken, wird in die Tiefe gezogen und ertrinkt.

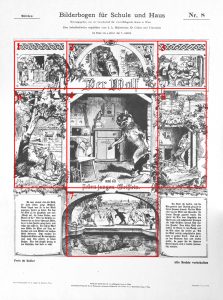

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, ein Bilderbogen für Schule und Haus Nr. 8 von 1897, auf dem ein „Vermerk des Ministeriums für Cultus und Unterricht“ auf einen „Erlass vom 1. Jänner 1897“ hinweist,[1] der Bogen dieser Art den Schulbehörden empfiehlt – der pädagogische Nutzen jener Bilderbogen scheint demnach erkannt worden zu sein – widmet sich dem bekannten Märchen Der Wolf und die sieben jungen Geißlein / Der Wolf und die Geisechen der Brüder Grimm in einer gekürzten Fassung, die sich auf die Ausgabe letzter Hand stützt.[2] Die folgende Gegenüberstellung verdeutlicht exemplarisch den Grad der Kürzungen, die unterstrichenen Passagen des Grimm’schen Märchens wurden im Bilderbogen entfernt.

| Bilderbogen für Schule und Haus | Der Wolf und die sieben Geißlein (Grimm) |

| „Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein. Eines Tages war sie in den Wald gegangen, Futter zu holen. Da kam der Wolf zu der Hausthür und rief: ‚Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da!‘“[3] | „Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder liebhat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach: ‚Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf, wenn er hereinkommt, so frißt er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen.‘ Die Geißlein sagten: ‚Liebe Mutter, wir wollen uns schon in acht nehmen, Ihr könnt ohne Sorge fortgehen.‘ Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg.

Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief: ‚Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.‘“[4] |

Das Märchen stammt aus der Maingegend und existiert in Abwandlungen auch in Pommern, erzählt dort aber von einem Kind, das von einem Gespenst verschlungen wird und nur entkommen kann, weil der hungrige Geist versehentlich Steine verschluckt.[5] Andere Fassungen finden sich bei Boner, Fuchs, Waldis, Wolgemuth, Haltrich und Lafontaine.[6] Weiterhin weist die Grimm’sche Fassung des Märchens Parallelen zu Rotkäppchen auf, denn auch dort wird der Bauch des Wolfs mit Steinen gefüllt. Den Leib des Wolfs mit Steinen zu befüllen dient nicht nur der Versenkung in einen Brunnen, sondern verhöhnt primär die Unfruchtbarkeit des männlichen Tieres, wie Erich Fromm herausstellt:

Und wie wird der Wolf lächerlich gemacht? Indem geschildert wird, wie er versucht, die Rolle einer schwangeren Frau zu spielen, die lebendige Wesen in ihrem Leib hat. Rothkäppchen steckt Steine, das Symbol der Unfruchtbarkeit, in seinen Bauch, und der Wolf bricht zusammen und stirbt. Nach dem alten Gesetz der Vergeltung wird seine Tat dem Verbrechen entsprechend bestraft: er wird von den Steinen, dem Symbol der Unfruchtbarkeit, getötet, womit seine Anmaßung, die Rolle einer schwangeren Frau zu spielen, verspottet wird.[7]

Wie auch Rotkäppchens Wolf, gibt sich der hiesige Übeltäter als Mutter (in Rotkäppchen als Großmutter) aus und verschlingt die Jungtiere bei lebendigem Leib. Nachdem die alte Geiß heimkehrt und ihre Jungtiere aus seinem Leib herausschneidet, sie somit symbolisch gebiert, befreit sich nun auf die gleiche verhöhnende Art von ihrem Kontrahenten wie einst Rotkäppchen und füllt seinen leeren Bauch mit Steinen, was zu seinem Ableben führt. Da die Steinszene aus Rotkäppchen sich nur bei Grimm, nicht aber bei Perrault finden lässt,[8] darf angenommen werden, dass jene Szene von Der Wolf und die Geiserchen inspiriert wurde.

Der Bogen selbst entspricht einem Metapaneltyp 3, denn es handelt sich um eine Kombination der Strukturelemente Metapanel und Panelstruktur. Im oberen Teil des Bogens findet sich ein Panelstruktur, bestehend aus drei Bildern und einigen Verzierungen, die über dem Metapanelbereich montiert worden zu sein scheint. Die Panel- / Subpanelabfolge entspricht weitestgehend nicht der westlichen Leserichtung. Panel 1 (1) präsentiert eine antropomorphe Mutter Geiß, die mit einem Korb auf dem Rücken ihren Kindern, die hinter der Haustür stehen, zuwinkt.

Im zentralen Panel (2) findet eine Dreiteilung statt: Das mittlere Bild zeigt den Wolf beim Versuch, sich Zugang zum Haus der Tiere zu verschaffen, während rechts und links von ihm eine in Stein gemeißelte Mutter Geiß nach Nahrung sucht. Erneut wird, wie auch in Sneewittchen (Korpus 27), ein temporaler Rahmen angedeutet. Während zuvor jedoch Mondphasen einen genauen zeitlichen Verlauf festlegten, bleibt die Dauer der Nahrungssuche unbestimmt. Panel 3 (3) der Panelkonstruktion verweist auf einen Bäcker, der eine Pfote des Wolfs mit Teig bestreicht. Vor der Panelkonstruktion befindet sich ein Banner, der den ersten Teil des Titels ‚Der Wolf‘ abbildet. Seine rechte Seite ist von Zweigen bedeckt, auf seiner linken sitzt ein Wolf, der Mutter Geiß und ihre Kinder im ersten Panel beobachtet. Folglich gehört das Banner zur Bildrealität, obschon sich auch innerhalb der Buchstaben ‚D‘ und ‚W‘ zwei Tiere tummeln, die allerdings zu klein ausfallen, um genau bestimmet zu werden.

In der Mitte des Bogens (4) wird die Geschichte fortgesetzt. Gleichzeitig bildet der Bereich das größte und zentrale Subpanel ab. Während in den Subpanels rechts und links zwei Haushälften abgebildet wurden, findet sich hier die Mitte des Hauses.[9] Der Wolf betritt den Raum und die Geißlein verstecken sich: Eines steht mit den Hinterhufen auf einem Topf und klettert in den Uhrkasten, ein weiteres versteckt sich in jenem Schrank, auf dem der betreffende Topf steht, eines kriecht unter die Bettdecke, ein schwarzes Geißlein versucht zur Tür hinauszulaufen, vor ihm versteckt sich eins unter einer Schüssel. Zwei weitere Geißlein lassen sich im Ofen und unter einem Stuhl ausmachen. Mitunter schwer zu erkennen, wird das Subpanel 4 zu einem Suchbild und weist auf ein überschnittenes Text-Bild-Verhältnis hin, denn man fügt dem Märchentext einige neue Informationen zum Verbleib der anderen Geißlein hinzu, die im gekürzten Text wegfallen, bei Grimm aber genannt werden: „Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten an der Wanduhr.“[10] Mit Ausnahme des Geißleins unter dem Stuhl (bei Grimm handelt es sich um einen Tisch) und jenem, welches zu Tür hinausläuft (bei Grimm läuft es in die Küche), finden sich alle Verstecke korrekt im Bild wieder. Innerhalb dieses Subpanels zeigt sich ein überschnittenes Text-Bild-Verhältnis: Während der begleitende Text lediglich auf das Kind im Uhrkasten verweist, werden im Bild alle Verstecke – mit zwei geringfügigen Abweichungen – so dargestellt, wie sie in Grimms Märchenfassung beschrieben werden und stehen im Kontrast zu den andern Panels und Subpanels, die sich am Begleittext orientieren und deren Text-Bild-Verhältnis textlastig ausfällt (illustriert wird, was der Text beschreibt).

Direkt unter dem Panel befindet sich ein weiteres Banner mit dem zweiten Teil des Bilderbogentitels: „und die sieben jungen Geißlein.“ Der Blick wandert nun nach rechts (5). Mutter Geiß kehrt von der Nahrungssuche heim. Sichtlich erschrocken über den Verbleib ihrer Kinder präsentiert sich ihr ein verwüsteter Wohnraum; einzig jenes Tier, welches sich im Uhrkasten versteckt hielt, wurde nicht vom Wolf verspeist. Auf der linken Seite des Bogens (6) wird der Rezipient Zeuge, wie das Muttertier zusammen mit dem überlebenden Geißlein (es trägt Garn bei sich) den Wolf aufschneidet, die Geschwisterchen befreit und (nicht im Bild zu sehen, aber ob des mitgeführten Garns anzunehmen) zunäht. Im finale Panel der Geschichte, zu finden im unteren Drittel des Bogens (7) und unter einem Steinbogen platziert, werden noch einige Details sichtbar, die zuvor nur angedeutet wurden: Mutter Geiß und ihre Kinder leben in der Nähe einer Stadt und man steht gemeinschaftlich an einem Brunnen auf dessen Grund nun der tote Wolf liegt. Sechs der sieben Geißlein sind nackt (ein schwarzes, zwei gefleckte und drei weiße Geißlein), Mutter Geiß und das Uhrkastenkind hingegen tagen Kleider und betrachten das tote Tier. Auf einem abgerundeten Steinelement am Grund des Brunnens wurde zudem ein Verweis auf den Zeichner des Bogens, Alex Pock, sowie das Entstehungsjahr 1896, angebracht.

Panelgruppen lassen sich nicht bestimmen. Folgende Narrationsgruppen sind im Bilderbogen auszumachen: Gruppe 1 umfasst das Subpanel (1), Gruppe 2 die Subpanels (2) bis (4), Gruppe 3 das Subpanel (5) und Gruppe 4 die Subpanels (6) und (7). Folgende Induktionsmethoden finden Verwendung: (1) → (2) Von Gegenstand zu Gegenstand, (2) → (3) Von Szene zu Szene, (3) → (4) Von Szene zu Szene, (4) → (5) Von Gegenstand zu Gegenstand, (5) → (6) Von Gegenstand zu Gegenstand, (6) → (7) Von Gegenstand zu Gegenstand.

Gegenstandsübergänge wie (1) → (2), (4) → (5), (5) → (6) und (6) → (7) zeigen, ganz der Definition von McCloud entsprechend, „eine Reihe von wechselnden Gegenständen innerhalb einer einheitlichen Szene.“[11] Die alte Geiß verlässt ihre Kinder, diese stehen hinter der Tür (1), der Wolf klopft an dieselbe (2); der Wolf betritt das Haus der Geiß (4), die Geiß kehrt heim und findet den verwüsteten Wohnraum vor (5), sie sieht den Wolf und schneidet ihn auf, um ihre Kinder zu befreien (6) und ertränkt das Tier im Beisein ihrer Kinder (7). Anders die Szenenübergänge (2) → (3) und (3) → (4): die Übergänge sind nun nicht mehr in einer einheitlichen Szene verortet und erstrecken sich über eine erhebliche Distanz in Zeit bzw. Raum.[12] Nachdem der Wolf in seinem Vorhaben scheiterte, Zugang zum Haus der Geiß zu erlangen (2), lässt er sich die Pfoten mit Teig und Mehl bestreuen, um einen Geißbock zu imitieren (3); im nächsten Panel (4) erhält er den Zugang zum Haus der Geiß. Während die Szenen hier variieren, bleibt ihre Einheit in den Gegenstandübergangspanels gewahrt.

Auf der McCloud-Realismuspyramide belegen die Zeichnungen des Bogens den Bereich 44 – 51, 60 – 64 sowie 81 – 84. Das Metapanel entspricht einem Establishing Shot, weitere Perspektiven sind der Analysetabelle zu entnehmen.

Analysetabelle anzeigen …| Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. | |

| Panel 1 | Bildmittelpunkt (BM): Geißlein hinter der Tür.

Fokus (F): Mutter Geiß. Perspektive (P): Augenhöhe. |

| Panel 2 | BM: Wolf, der durch ein Loch in der Tür lugt.

F: Wolf. P: Augenhöhe. |

| Panel 3 | BM: Haus im Hintergrund.

F: Wolf und Bäcker. P: Augenhöhe. |

| Subpanel 4 | BM: Ofen unter der Uhr.

F: Wolf. P: Augenhöhe. |

| Subpanel 5 | BM: Mutter Geiß.

F: Mutter Geiß. P: Augenhöhe. |

| Subpanel 6 | BM: Zaun.

F: Mutter Geiß. P: Augenhöhe. |

| Subpanel 7 | BM: Hinterhufe des mittleren, weißen Geißleins.

F: Mutter Geiß und ihre Kinder. P: Augenhöhe. |

[1] Vgl. Bilderbogen für Schule und Haus Nr. 8: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein.

[2] Vgl. Grimm, Jacob und Wilhelm: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. In: Kinder- und Hausmärchen. Band 1. S. 51 – 54.

[3] Bilderbogen für Schule und Haus Nr. 8: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein.

[4] Ebd. S. 51 – 52.

[5] Grimm, Jacob und Wilhelm: Der Wolf und die Geiserchen. Anmerkungen. In: Kinder- und Hausmärchen. Band 3. S. 15.

[6] Ebd. Band 3. S. 15.

[7] Fromm, Erich: Märchen, Mythen, Träume. Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache. Deutsch von Liselotte und Ernst Mickel. Hamburg 1981. S. 160.

[8] Vgl. hierzu: Perrault, Charles: Rotkäppchen. In: Sämtliche Märchen. S. 70 – 73. Und: Grimm, Jacob und Wilhelm: Rotkäppchen. In: Kinder und Hausmärchen. Band. 1. S. 156 – 160.

[9] Ob es sich bei (4) um die tatsächliche Mitte des Hauses handelt, wird in (5) in Frage gestellt. Mutter Geiß betritt das Haus durch die Tür, welche sich im rechten Abschnitt des Bildes (5) befindet, jenen Bereich also, der bereits in (1) abgebildet wurde. Dem Wohnzimmer fehlt nun eine Wand, die dem Rezipienten zugewandt ist und auch in (4) den Blick auf das Zimmer gewährt, was sich z. B. an der Uhr verdeutlicht, die ein Geißlein als Versteck zweckentfremdet. Nichtsdestotrotz entsteht der Eindruck eines komplett abgebildeten Hauses, dessen einzelne Bereiche als Panels umfunktioniert werden.

[10] Grimm, Jacob und Wilhelm: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. In: Kinder- und Hausmärchen. Band 1. S. 53.

[11] McCloud, Scott: Comics machen. S. 15.

[12] Vgl. Ebd. S. 15.