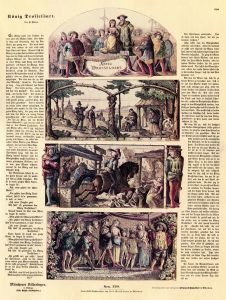

- Münchener Bilderbogen Nr. 220: König Drosselbart

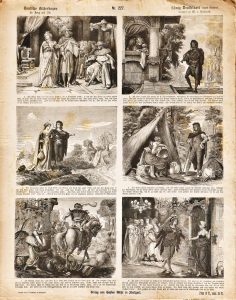

- Deutscher Bilderbogen Nr. 227: König Drosselbart (nach Grimm)

Dass die biblische Weisheit „Hochmut kommt vor dem Fall“[1] auch im Märchen gilt, erfährt eine junge Prinzessin, als sie heiraten soll und einen der missliebigen Freier als „König Drosselbart“ verhöhnt. Der König, erzürnt über seine Tochter, vermählt sie daraufhin mit einem Spielmann, der mit ihr in Armut leben wird. Ehe sich der Spielmann als jener verschmähte König Drosselbart zu erkennen gibt und seine Ehefrau an den Hof führt, muss sie noch einige Demütigungen über sich ergehen lassen.

König Drosselbart, dessen Thematik der Umerziehung durch Demütigung z. B. auch in Basiles Pentamerone verkommt,[2] findet sich gleich zweimal im Korpus. Der Münchener Bilderbogen Nr. 220 illustriert mit nur vier Bildern einen Volltext, während der Deutsche Bilderbogen für Jung und Alt Nr. 227 sechs Bilder mit beigefügten Texten präsentiert, die einige Kernszenen der Geschichte bebildern. Beide Bogen basieren dabei auf dem Märchen der Brüder Grimm. Im Deutschen Bilderbogen wird das Märchenzusammen gefasst und übernimmt Fragmente, kürzt aber auch und fügt eigene Zeilen hinzu, wie anhand der folgenden Tabelle exemplarisch dargelegt wird.

| Kinder- und Hausmärchen (Ausgabe letzter Hand) | Deutscher Bilderbogen Nr. 227: König Drosselbart (nach Grimm)., Korpus 351. |

| Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und übermütig, daß ihr kein Freier gut genug war. Sie wies einen nach dem, andern ab und trieb Spott mit ihnen. Einmal ließ der König ein großes Fest anstellen und ladete dazu aus der Nähe und Ferne die heirathslustigen Männer ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet; […]. Und so hatte sie an einem jeden etwas auszusetzen, besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. „Ei“, rief sie und lachte, „der hat ein Kinn wie die Drossel einen Schnabel“; und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart.[3] | 1. Ein König hatte eine sehr schöne Tochter, die er vermählen wollte; er lud alle ihre Freier zu einem großen Feste, sie hatte aber an jedem etwas auszusetzen und machte sich besonders über einen guten König lustig, dem das Kinn etwas krumm gewachsen war. „Der hat ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel“, rief sie, und seit der Zeit bekam er den Namen D r o s s e l b a r t. |

Anders der ausführlich betextete Münchener Bilderbogen Nr. 220: Man folgt größtenteils dem Originaltext der Ausgabe letzter Hand – eine größere Textstelle in der zweiten Hälfte des Bogens weicht dennoch ab und unterliegt einiger Kürzungen. So fehlt z. B. die Frage nach der Dienerschaft. In einer anderen Szene hilft König Drosselbart seiner Frau bei der Hausarbeit – bei der diese sich sehr ungeschickt anstellt.[4]. Beide Bogen illustrieren die Kernszenen des Märchens, wie sich in der folgenden Analyse zeigen wird.

Analysetabelle anzeigen …| Münchener Bilderbogen Nr. 220: König Drosselbart. |

Deutsche Bilderbogen für Jung und Alt Nr. 227: König Drosselbart (nach Grimm). | |

| Panel 1 | T: Der König will seine überaus schöne Tochter vermählen, die Freier werden geladen, man stellt sie nach Rang und Stand auf, die hochnäsige Tochter beleidigt die einzelnen Werber und denkt sich Spitznamen aus. Unter ihnen findet sich auch ein König, den sie, ob seines an den Schnabel einer Drossel erinnernden Kinns, fortan König Drosselbart nennen wird.

B: König und Prinzessin stehen/sitzen auf Podest, um sie herum befinden sich die Freier. König Drosselbart sitzt neben seiner Tochter, sie blicken einander an. Die Vorderseite des Podestes nennt den Namen des Märchens. F: Prinzesin. BM: Prinzessin. P: Augenhöhe. |

Text (T): Der König will seine sehr schöne Tochter vermählen, die Freier werden geladen, sie verspottet einen der Anwesenden Herren ob seines krummen Kinnes und gibt ihm den Spitznamen Drosselbart.

Bild (B): König und Prinzessin schreiten an den Freiern vorbei. König Drosselbart sitzt rechts im Bild und wirkt gedemütigt. Fokus (F): Prinzessin. Bildmittelpunkt (BM): König (Lenden). Perspektive (P): Augenhöhe. |

| Indmeth. | Von Szene zu Szene | Von Szene zu Szene |

| Panel 2 | T: Der Vater wird zornig, schwört, sie an den erstbesten Bettler zu verheiraten. Ein Spielmann wird zum Gatten auserkoren, nach der Hochzeit muss seine Tochter den Hof als Bettelweib verlassen.

B: Keine Illustration.

|

T: Der Vater wird zornig, schwört, sie an den erstbesten Bettler zu verheiraten. Ein Spielmann wird zum Gatten auserkoren, nach der Hochzeit muss seine Tochter den Hof als Bettelweib verlassen.

B: Tochter hört Spielmann zu, der Vater spricht mit demselben. Spielmann spielt Shalmei. F: Spielmann. BM: Gewand des Vaters (Ärmel) / Baum im Hintergrund. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | Von Szene zu Szene | |

| Panel 3

(MBB 2.1) |

T: Spielmann zeigt ihr das Umland und erwähnt, dass es sich hierbei um den Besitz des König Drosselbarts handelt. Die einstige Prinzessin beginnt zu bereuen. Man erreicht das kleine Haus des Spielmanns, in dem sie nun gemeinsam leben werden.

B: Der Spielmann weist auf das umliegende Land, die Lumpenprinzessin schreitet mit gesenktem Haupt.

F: Finger des Spielmannes. BM: Spielmann. P: Augenhöhe. |

T: Spielmann zeigt ihr das Umland und erwähnt, dass es sich hierbei um den Besitz des König Drosselbarts handelt. Die einstige Prinzessin beginnt zu bereuen. Man erreicht ein kleines Haus.

B: Spielmann präsentiert das Umland und zeigt auf seine Hütte. Prinzessin trägt noch höfische Kleider. F: Spielmann der mit seiner Hand auf das Umland deutet. BM: Umhang des Spielmanns. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | Von Gegenstand zu Gegenstand | Von Szene zu Szene |

| Panel 4

(MBB 2.2) |

T: Ehemalige Prinzessin muss niedere Arbeiten verrichten, versagt und soll nun auf dem Markt Töpfe verkaufen.

B: Der Spielmann spielt Laute vor seiner Hütte, während seine Frau Holz holt. F: Lumpenprinzessin. BM: Pfeiler / Säule. P: Augenhöhe. |

T: Ehemalige Prinzessin muss niedere Arbeiten verrichten, versagt und soll nun auf dem Markt Töpfe verkaufen.

B: Lumpenprinzessin poliert Töpfe, ihr Gatte betrachtet sie dabei mit bestimmender Körperhaltung. F: Lumpenprinzessin. BM: Hütte / Baum. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | Von Szene zu Szene | Von Szene zu Szene |

| Panel 5

(MBB 3) |

T: Aufgrund ihrer Schönheit verkaufen sich die Töpfe der ehemaligen Prinzessinnen gut. Ein betrunkener Husar zerstört ihre Ware. Nun soll sie im Schloss als Küchenmagd dienen und lebt fortan von Küchenresten und Überbleibseln.

B: Auf dem Markt: Der Husar reitet durch die Töpfe der Lumpenprinzessin. Das Panel wird durch Säulen, die links einen Gaukler und rechts einen höfischen Mann zeigen, begrenzt. F: Husar. BM: Husar (Oberschenkel). P: Augenhöhe. |

T: Aufgrund ihrer Schönheit verkaufen sich die Töpfe der einstigen Prinzessinnen gut. Ein betrunkener Husar zerstört ihre Ware; weinend und ängstlich geht sie heim und wird von ihrem Ehemann gescholten. Nun soll sie im Schloss als Küchenmagd dienen und lebt fortan von Küchenresten und Überbleibseln.

B: Der Husar zerstört, auf einem Pferd sitzend, die Töpfe. F: Hinterbeine des Husarenpferdes, die auf Töpfe trampeln. BM: Pferd / Hinterteil. P: Augenhöhe. |

| Indmeth. | Von Szene zu Szene | Von Szene zu Szene |

| Panel 6

(MBB 4) |

T: Eines Tages wird die Hochzeit des Königssohnes gefeiert. Dort trifft sie auf König Drosselbart, der sich nun als ihr Gatte zu erkennen gibt. Man feiert die gemeinsame Hochzeit und erfreut sich einander.

B: König Drosselbart und seine Frau feiern ihre Hochzeit. F: Prinzessin. BM: König Drosselbart und Prinzessin (beide im Bereich der Lenden). P: Augenhöhe. |

T: Eines Tages wird die Hochzeit des Königssohnes gefeiert. Dort trifft sie auf König Drosselbart, der sich nun als ihr Gatte zu erkennen gibt. Man feiert die gemeinsame Hochzeit und lebt glückselig bis ans gemeinsame Ende.

B: Lumpenprinzessin trifft auf König Drosselbart; die höfische Gesellschaft blickt sie misstrauisch an. F: Lumpenprinzessin und Drosselbart. BM: Drosselbart (Lenden). P: Augenhöhe. |

Beide Bogen illustrieren fünf Hauptszenen des Märchens, die Narrationsgruppen bilden: Die Präsentation der Freier (König Drosselbart bekommt seinen Spitznamen), die Wanderung durch die Ländereien des verschmähten Königs, die Prinzessin bei der Hausarbeit, der Angriff des Husaren (diese drei Szenen werden als Leidensweg zusammengefasst) sowie die Hochzeitsfeier von König Drosselbart und der geläuterten Prinzessin. Der Deutsche Bilderbogen Nr. 227 zeigt darüber hinaus eine weitere Szene: König Drosselbart inkognito, als Spielmann verkleidet, spielt vor dem Fenster des Königs auf, der, sein lockender Finger deutet es an, sich im Begriff befindet, seine Tochter achtlos zu vergeben.

| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |

| Präsentation der Freier | Leidensweg | Hochzeit | |

| Münchener Bilderbogen Nr. 220. | Panel 1 | Panel 2 – 3 | Panel 4 |

| Deutscher Bilderbogen Nr. 227 | Panel 1 | Panel 2 – 5 | Panel 6 |

Die in beiden Bogen illustrierten Szenen gleichen sich größtenteils, lediglich die Aufwartung der Freier sowie die Hochzeitsfeier weichen voneinander ab. Ein Schloss bildet in beiden Bilderbogen den Hintergrund, während Drosselbart seine Besitztümer präsentiert und (im Deutschen Bilderbogen Nr. 227 ist zudem das Haus der frischvermählten zu erkennen), die Positionen des Ehepaars sind vertauscht, Drosselbart zeigt dennoch in beiden Panels mit seiner linken Hand auf das Umland. Größter Unterschied der beiden Bilder: Die Kleidung der Prinzessin. Während der Deutsche Bilderbogen Nr. 227 sie standesgemäß abbildet, zeigt der Münchener Bilderbogen Nr. 220 eine Lumpenprinzessin, die ihrer Würde beraubt wurde. König Drosselbart trägt ebenfalls unterschiedliche Spielmannskleider; ein Bart ziert sein Gesicht jedoch nur im Münchener Bilderbogen.

Im folgenden Panel, welches die Prinzessin bei der Verrichtung niederer Arbeiten präsentiert, unterscheidet sich der Bildinhalt enorm. Das im Text erwähnte kleine Haus wird im Deutschen Bilderbogen als Strohhütte abgebildet, Haushaltsgegenstände liegen auf dem Waldboden verstreut, und die Prinzessin sitzt auf einem Baumstumpf, während sie einen Kessel poliert. Ihr Gatte begutachtet sie mit einer dominanten Geste (das rechte Bein steht vor, die Hände werden in die Hüften gestemmt). Während er folglich aufrecht steht, sitzt sie in gebückter Haltung vor ihm. Anders der Münchener Bogen: Das Haus besteht aus Steinen und scheint zweistöckig zu sein. Der Gatte sitzt Laute spielend auf einem Felsbrocken vor dem Haus, wirkt in seiner Körperhaltung weniger dominant. Seine Frau trägt indes einen Korb mit Holz auf ihrem Rücken und blickt demütig gen Boden. Während nun beide Panels im Deutschen Bilderbogen deutlich und mit Hilfe eines unsichtbaren Gutters / Rinnsteins voneinander separiert werden, handelt es sich im Münchener Bilderbogen um ein einziges Panel, welches mittels einer Aststruktur voneinander getrennt wurde, die sich exakt in der Mitte des Bogens befindet. Ein Metapanel Typ 2 befindet sich demnach innerhalb einer Panelstruktur. Dies wird deutlich, wenn man die separierende Aststruktur ignoriert: Berge im Hintergrund, Sträucher im Vordergrund des Bildes sowie Bäume, die über den gewählten Rahmen hinausreichen, lassen auf einen gemeinsamen Hintergrund beider Teilbereiche schließen. Die zur Trennung verwendete Aststruktur entspricht jener bereits analysierten Metapanelstrukturen: Zwei Bäumen zur linken und rechten Seite des Bildes entsprießen gebogene Äste, die von einem Baumstamm, der einen geschnitzten Waldgeist mit langem Barte aufweist, zusammengehalten werden (bzw. umgreifen die Hände des Geistes die entsprechenden Äste). Jene Äste müssen als Teil der Bildrealität betrachtet werden, denn auf dem linken thront ein kleiner Vogel.

Der Angriff des Husaren, gleicht sich ebenfalls strukturell. Im Münchener Bilderbogen zeigt sich eine unübersichtliche Szene: Ein Husar reitet. perspektivisch ungeschickt dargestellt, in den Stand der Lumpenprinzessin. Um sie herum sind weitere Stände zu erkennen. Eingerahmt wird das Panel von zwei Statuen, einem höfisch gekleideten Mann und einem Narren. Im Deutschen Bilderbogen reduzierte man die illustrierte Szene auf ihre wichtigsten Elemente. So befindet sich der Stand der Lumpenprinzessin vor einem steinernenGebäude, im Hintergrund werden weitere Marktstände nur angedeutet. Perspektivisch korrekt reitet der Husar durch die Töpfe der Protagonistin. Im letzten Panel des Deutschen Bilderbogens wird das erste Aufeinandertreffen der Lumpenprinzessin mit König Drosselbart vor höfischer Gesellschaft abgebildet, der Münchener Bogen zeigt eine Prozession der Eheleute und des Hofstaates vor floral geschmückter Szenerie. Im Gegensatz zu den Werken Otto Speckters wird der Titel des Bogens, König Drosselbart, zwar ins Bild eingefügt, gehört aber nicht zur Bildrealität, denn er steht auf einem weißen Stein, wurde aber nicht in ihn gemeißelt.[5]

Die Wahl der Induktionsmethoden fällt größtenteils auf Von Szene zu Szene, lediglich Panel zwei bzw. drei des Münchener Bilderbogens weichen ab und präsentieren einen Übergang Von Gegenstand zu Gegenstand. Wie bereits beschrieben wird hier ein Panel in zwei Teile geteilt, die Szenerie bleibt demnach identisch, nur ihre Protagonisten ändern ihre Position. Ein Übergang Von Szene zu Szene erfordert Erhebliche Raum / Zeitsprünge d. h. dezidiert andere Orte oder Zeiten, während ein Übergang von Gegenstand zu Gegenstand eine Handlung erfordert, die aufeinander aufbaut und / oder wechselnde Gegenstände in einheitlicher Szene zeigt.[6]

Wie auch im Falle von Ritter Blaubart. Gezeichnet von O. Brausewetter: Deutsche Bilderbogen für Jung und Alt Nr. 153 (Korpus 277) befinden sich erneut die Lenden des jeweiligen Königs im Bildmittelpunkt (vgl. Deutscher Bilderbogen Nr. 227, Panel 1 und 6), was auf die Macht der Person hindeuten könnte, denn sobald König Drosselbart verkleidet in Erscheinung tritt, findet sich der Bildmittelpunkt an anderer Stelle. Der Deutsche Bilderbogen Nr. 227 weist rechteckige Panels auf, die aber nicht von einer begrenzenden Linie umfasst werden. Anders der Münchener Bilderbogen Nr. 220: Alle Panels werden von einer Linie umrahmt, am Rande des dritten Panels finden sich die zuvor benannten Statuen. Panel 2 wird zudem von einer Aststruktur unterteilt und das erste Panel im oberen Bereich abgerundet. Der Blick der beiden textlastigen Bilderbogen führt im Deutschen Bilderbogen Nr. 227 von links nach rechts und entspricht demnach der westlichen Leserichtung, im Münchener Bilderbogen Nr. 220 werden die Panels von oben nach unten gelesen – eine Ausnahme bildet Panel 2, das sich ob der Aststruktur in zwei Subpanels (MBB 2.1 und MBB 2.2) aufteilt und demnach ebenfalls von links nach rechts gelesen wird. Der Stil beider Bogen entspricht auf der McCloud Realismusskala dem Bereich 82 bis 84 und darf als reduziert-realistisch bezeichnet werden. Panelgruppen sind in beiden Bogen nicht vorhanden.

Belege:

[1] Vgl. Salomon 16, 18.

[2] Bei Giambattista Basile gestaltet sich die Demütigung hingegen deutlich expliziter: Anstatt die Tochter nur gegen ihren Willen zu verheiraten, vergewaltigt und schwängert sie der abgelehnte Freier, während sie schläft. Von ihrem Vater verstoßen wird sie von ihrem neuen Herren weiterer Demütigungen unterworfen, ehe sie das Kind gebärt und dem Treiben Einhalt geboten wird.

Vgl. Basile, Giambattista: Bestrafter Hochmut. In: ders.: Das Pentameron. Aus dem neapolitanischen. Übertragung von Felix Liebrecht. Nachwort von Werner Bahner. Mit 20 Federzeichnungen von Josef Hegenbarth. Leipzig 1968. S. 389 – 397.

[3] Vgl. Grimm, Jacob und Wilhelm: König Drosselbart. In: Kinder- und Hausmärchen. Band 1. S. 264.

[4] Vgl. Münchener Bilderbogen Nr. 220: König Drosselbart.

[5] Vgl. hierzu z. B. die Analyse des Metapanel Bogens: Der Froschkönig nach Grimm. Münchener Bilderbogen Nr. 193 von Otto Speckter.

[6] Vgl. McCloud, Scott: Comics richtig lesen. S. 79. Und: McCloud, Scott: Comics machen. S. 15 – 17.